□钟 倩

梁启超与梁思达(左)和梁思永(右)

上世纪50年代初,梁思永在中国科学院考古研究所院中与同事们合影留念

城子崖遗址1930年代发掘探方布方示意图

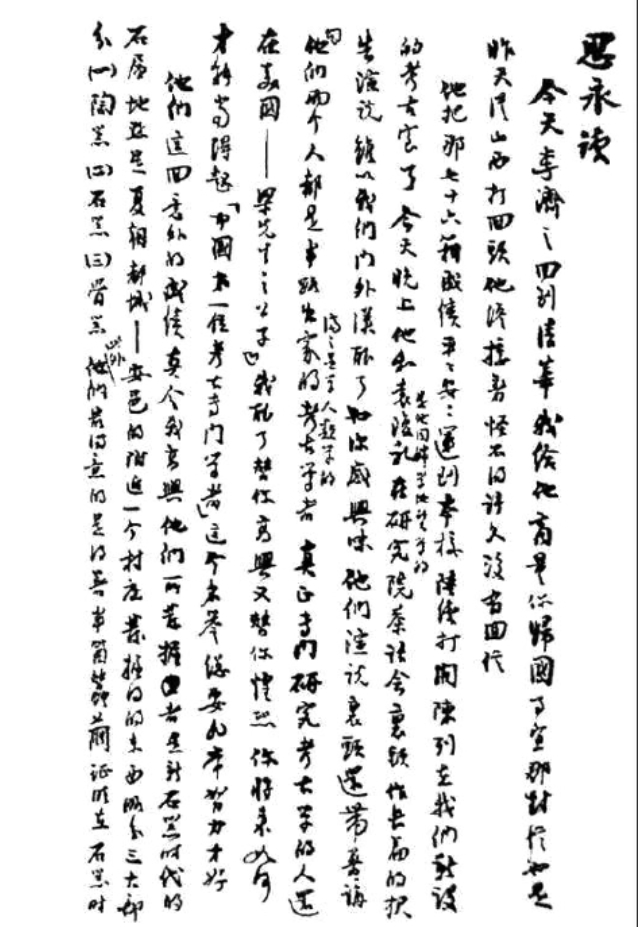

梁启超写给梁思永的家书

1928年春,齐鲁大学助教吴金

鼎路过平陵古城(今济南章丘龙山街道),不经意间的弯腰,发现断崖剖面上的灰土堆层,竟捡起了城子崖龙山文化。

2021年,城子崖遗址入选全国“百年百大考古发现”,获得“中国考古圣地”的殊荣。2022年,大型考古纪录片《城子崖》播出,城子崖遗址幕后的考古者李济(又名李济之)、傅斯年、董作宾等人再次走进我们的视野。但很多人并不知道,还有一位受过正规训练的考古学者功不可没,他不仅带队主持城子崖遗址挖掘,编著了我国第一部田野考古报告集《城子崖》,还通过识别夯土城墙遗迹,发现了著名的仰韶、龙山、殷商“文化三叠层”,较早地确立了龙山文化是中国文明的前身,为中国史前文化找到

了重要的源头。他就是梁思永。

“中国受过西方考古学训练的第一人”

梁思永(1904.11.13—1954.4.2),出生于澳门,祖籍广东新会,为梁启超的第二子。1923年,他毕业于北京清华学校留美预备班,次年赴美留学,后就读于哈佛大学研究院,专攻考古学和人类学,因成绩优异获得“金钥匙”奖励。1930年,他回国后不久就加入了刚刚成立的中央研究院历史语言研究所(以下简称“史语所”)考古组。1931年9月,他带队参加城子崖遗址第二次挖掘,后又去安阳挖掘后冈遗址。1933年,他先后发表《小屯、龙山与仰韶》《后冈发掘小记》等论文,初步厘清了仰韶、龙山和殷商文化的先后关系,这一发现在中国史前文化研究史和中国考古学史上具有划时代的重要意义和社会价值。

梁思永注定是位被遗忘和被低估的考古专家。众所周知,梁启超的优良家风成就了“一门三院士,九子皆才俊”的家族传奇。或许,父亲梁启超(近代思想家)、哥哥梁思成(建筑学家)、弟弟梁思礼(导弹控制专家)头顶上的光环实在太抢眼了,使得他悄然被湮没于其间,而他的英年早逝,也成为大众对他了解较少的重要原因。选择考古,意味着选择献身科学和无止境的苦役。1927年,梁启超听完李济的报告后,给在美留学的梁思永写信叮嘱道:“(他们)演说中里头还带着讲‘他们两个人都是半路出家的考古学者(济之是学人类学的),真正专门研究考古学的人还在美国——梁先生之公子’。我听了替你高兴又替你惶恐,你将来如何才能当得起‘中国第一位考古专门学者’这个名誉,总要非常努力才好。”与其说这是对儿子的期许和安排,不如将其视作一封召他回国的“军令状”。此外,在一次演讲中,梁启超就曾预言道:“以中国地方这样大,历史这样久,蕴藏的古物这样丰富,努力往下做去,一定能于全世界的考古学上占有极高的位置。”事实证明,梁思永没有辜负父亲的期望,他牢记父亲的教诲——“要各人自审其性之所近何如,人人发挥其个性之特长,以靖献于社会,人才经济莫过于此”。回国后,他全心全意投身到考古事业中,以“拼命三郎”的精神参加田野考古,用一丝不苟的态度推进考古发掘,成为“中国受过西方考古学训练的第一人”。

1928年,史语所在广州东山柏园正式成立,傅斯年任所长,设置历史、语言、考古三个组,后又增设人类学组,分别由陈寅恪、赵元任、李济、吴定良任主任。1930年,在李济的推荐下,梁思永正式加入史语所,由此开启了20余载的漫漫考古奋斗征程。

从识别城墙夯土到“后冈三叠层”

史语所创建初期,所长傅斯年便提出“凡一种学问能扩张它所研究的材料便进步,不能的便退步”的观点。先后经过昂昂溪遗址发掘、殷墟后冈遗址发掘等实战锤炼后的梁思永积累了宝贵经验,为他赴城子崖考古发掘打下了基础。倘若说城子崖遗址是一座深不见底的富矿,吴金鼎是发现者,那么梁思永则是龙山文化的命名者。

在位于济南章丘的龙山文化博物馆里驻足,从墙上的示意图可见,城子崖遗址最上层是周代文化遗址,中层是夏代岳石文化,最下层是原始社会的龙山文化。

1930年秋,城子崖遗址第一次发掘,由李济主持;1931年秋,城子崖遗址第二次发掘,由梁思永主持。通过在挖掘现场仔细观察和对照分析,梁思永提出一些具有可操作性的改进意见。比如,逐次增进民工人数,提高挖掘工作效率;将麻纸包裹出土文物改为用更结实的布袋装出土文物,以最大程度减少破损;细化标记方式,除了出土地点外,特殊情况才进行编号。他还提出在发掘工地附近另租工作室,中国田野考古的工作站制度由此实行。这些建议,无疑对“摸着石头过河”的田野考古工作大有裨益。正如夏鼐所评价的那样,“梁思永改进了田野考古技术,组织室内整理、训练年轻人员,使一切都渐入正轨。”

考古工作需要胆大心细,还要时时刻刻应对各种急难险重,对梁思永是个不小的考验。1931年初冬,当城子崖进入发掘后期时,双重考验来了:一边是突如其来的持续暴雨,一边是日本军队咄咄逼人的战势,经费捉襟见肘,人员极为有限。容不得过多的犹豫和徘徊,经过与吴金鼎商量,梁思永决定借用老乡家的水桶人工排水,争分夺秒与时间赛跑,使发掘工作有序开展。挽起裤腿,拎起水桶,梁思永第一个跳入冰凉刺骨的大水坑,把雨水一桶桶往外淘。他脚踩湿滑的泥浆,弯腰屈膝带头挖掘,大大鼓舞了大家的干劲儿。这一干就是连续20多天,发掘出土的文物共装了60余箱,由龙山运至山东济南古籍委员会保存。

20世纪30年代,考古学在我国刚刚起步,属于年轻的学科,梁思永创造性地提出科学的地层划分方法,即以土质土色及包含物的不同来划分地层。通过这种方法,他推测出黑陶文化时期的先民先在此夯土筑城墙,后来同时代的人们来到这里,又在此基础上重新修筑了城墙。梁思永此前的观点得到印证:殷墟与城子崖两地的黑陶文化基本相同。这一论断有力地推翻了“中国文化西来说”,瑞典学者安特生“粗陶器要比着色的陶器早”的错误结论不攻自破。

发掘结束后,梁思永率队返回安阳,在殷墟西部同乐寨发现黑陶文化遗址。由此,他大胆提出“后冈三叠层”,首次从地层学层面弄清了仰韶文化、黑陶文化、殷商文化层的先后关系,用足够的事实证明,黑陶文化乃是殷商文化的直接源头。

这一重大考古发现使包括梁思永在内的考古学家们欣喜若狂,印证了中国史前文化是从本土产生的这一论断,最关键的是找回了我们的文化自信。由此,以城子崖为代表的黑陶文化以其发掘地龙山镇,被命名为“龙山文化”。

这次考古发现,也是对梁启超殷切期望的最好回应。这一年,梁思永仅27岁。

使中国考古学趋向科学性和规范性

田野考古发掘工作,一头连着地下的秘密,一头连着文明的进程。田野发掘报告是重要的考古成果,城子崖遗址发掘之前,国内考古者缺乏相关的专业训练,因此这方面存在空白。令人欣喜的是,梁思永填补了这一学术空白,1934年由他主要编纂的《城子崖》正式出版,并创下多个“第一”:第一部由中国考古机构组织发掘形成的报告、第一部由中国考古学者完成的田野发掘报告,也是业界第一部中国考古技术教程,拥有重要的社会意义和史学价值。李济亲自作序,对梁思永的艰辛付出予以高度肯定:“关于编辑的事,梁先生经过了很多困难,但他都想法子满意地解决了。报告集的体例大部分都是梁先生创造出来的。”前人智慧,后人受惠,报告集里的田野发掘报告基本体例至今仍在沿用,让人备感欣慰。

五年后,梁思永再次捧出心血之作,撰写完成了《龙山文化——中国文明的史前期之一》,这篇文章堪称“迄今为止的介绍龙山文化最精辟的一篇论文”(夏鼐语,出自《梁思永先生传略》)。他将龙山文化划分成三个区域,即山东沿海区、豫北区、杭州湾区,认为这三个区域在文化谱系上属于不同的考古学文化。他通过比较发现,每个遗址里龙山文化的各个不同的“相”的时期的下限,都约略地被它上面堆压的遗存所限定。同时,每个遗址里堆积的龙山文化层次与它们上面压着的积存之间总有一个时代上的间隔。他对出土的精美陶器、蚌壳器具等高度称赞:“拥有这个文化的人民是极精巧的陶工。他们所制的陶器可与中国制陶技术所造出的最好的产品相颉颃,而形式的轻巧、精雅、清纯之处,也只有宋代最优良的瓷器可以与它媲美。这种陶器最占优势的颜色是黑色,所以其文化就有了‘黑陶文化’的称号。”在今天,这样的评价依然不过时,且有着重要的参考价值。

多年后,成为考古界专家的夏鼐回忆起1935年春天跟随梁思永做田野考古的情景,使我们有机会一睹梁思永的敬业精神和工匠精神:“那次也是我们初次会面,梁先生那时刚过30岁,肋膜炎病愈后不久,他那瘦长的身材、苍白的脸色,显得身体还没有完全恢复过来。但是在工地上,他生龙活虎般地工作着,他那种忘我的工作精神,使他完全忘记了身体的脆弱。白天里他骑着自行车在各工地到处奔跑、巡视……四百多个工人和十几个助理员,在他的领导下,井然有序地工作着,像一部机器一般。晚间在油灯下,他有时和工作队助理员谈当天发掘中的新发现,有时查阅各人的田野记录簿,有时看助理员剔花骨、整理当日出土品,有时和他们讨论新问题,时常深夜未能入睡。”考古现场环境恶劣,极其艰苦,却挡不住他忙碌的脚步。他饿了便就着凉开水吃口干馒头,受凉感冒也不停工,导致积劳成疾,这无不为他后来的重病卧床埋下隐患。

1936年5月,梁思永再次对龙山文化进行深入考察。这一次,他主持挖掘山东日照两城镇附近的瓦屋村、大孤堆龙山文化遗址。以龙山文化为圆心,循着蛛丝马迹,他不断拓展外延。同年秋天,他奔赴杭州,参加了良渚附近的龙山文化遗址的试掘工作。

“思”文永在:“十兄弟”祝福成绝唱

战乱年代,内忧外患,田野考古工作者俨然是冒着敌人的炮火迂回向前,他们探求科学真理,更是捍卫民族尊严。

1937年11月,史语所在长沙的驻地遭到日军轰炸,人员性命难保,迁离是不得已的事情。梁思永经与李济商量,决定请大家到长沙颇有盛名的酒楼“清溪阁”举行告别宴会。十兄弟分别为:老大李景聃,安徽人;老二石璋如,河南人;老三李光宇,河北人;老四刘燿,河南人;老五尹焕章,河南人(此前留在了河南古迹研究会帮忙,没来长沙,因此不存在去留问题);老六祁延霈,山东人;老七胡厚宣,河北人;老八王湘,河南人;老九高去寻,河北人;老十潘悫,河北人,被任命为古物押运人员,不能离去。这十个兄弟,除了尹焕章留在河南,长沙仅留下四位,其余五人都离开。

当时的宴会场面热烈、悲壮,又有几分柔情,有幸被石璋如记录了下来:

众人举着酒杯站起来,九兄弟面色庄严,齐声呼喊“中华民国万岁”,这是第一杯酒,大家都一饮而尽。第二杯喊“中央研究院万岁”,第三杯喊“史语所万岁”,第四杯喊“考古组万岁”,第五杯喊“殷墟发掘团万岁”,第六杯喊“山东古迹研究会万岁”,第七杯喊“河南古痕迹会万岁”,第八杯喊“李(济)先生健康”,第九杯喊“董(作宾)先生健康”,第十杯喊“梁(思永)先生健康”,第十一杯喊“十兄弟健康”。李济、董作宾、梁思永酒量不大,几位经常下田野的北方人斟满酒杯,豪气冲天,不一会儿,就有人醉倒,第二天醒来很多人都不知道怎么回去的。

从祝福语看,这次考古组同仁聚会也从侧面映照出城子崖遗址发掘在中国考古史上不可替代的重大意义,以及以李济、梁思永为代表的一代考古人的民族气节和高尚人格。

1954年4月2日,梁思永在北京去世,享年50岁。李济的得意门生张光直回忆当年的史语所说道:“(20世纪)三四十年代被他(注:傅斯年)拔尖入所的学者多半是绝顶聪明、读书有成、性情淳朴、了无机心的书生……这批人才的储集,可以说是傅斯年先生对中国史学上最大的贡献。”倘若说傅斯年、李济发现了梁思永,那么梁思永也培养了大批考古人才,这不得不说是一种薪火相传。无论是主持城子崖遗址发掘,还是担任中国科学院考古所副所长,梁思永投身田野考古的首创性、学术研究的开拓性、科学探索的创新性,都是留给后人的宝贵精神财富。

梁思礼曾这样说过:“梁思永就是中国考古接力赛中的‘第一棒火炬手’,虽然他的一生仅仅度过50个春秋,但他燃烧了自己,照亮了整个中国的考古学界。”又如,著名考古学家安志敏在《文物天地》杂志撰文缅怀梁思永,对他在中国考古人才培养方面作出的重要贡献予以肯定:“我们老一辈考古学家,像已故的夏鼐、尹达、郭宝钧和尹焕章等人都在历次殷墟发掘中受到梁思永先生的熏陶和培育,并为新中国考古事业的发展作出了积极的贡献。”

大师已去,风采依然,更多的“梁思永”们前仆后继,正在田野考古的大道上勇毅前行,这是最好的纪念,也是最好的致敬。