□ 庞新华

《康熙南巡图·第三卷》(局部)

《龙洞探幽图》

《鹊华秋色图》

《岱麓访碑图》龙洞册页

从中国古画中看济南,这是一个很有趣的视角。国画在内容和艺术创作上,体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺及自然等方面的认识。今存民国前济南景色之旧绘,所知不多,有六件可谓传世之作,值得细细赏析,从中可洞察独特的历史文化信息。

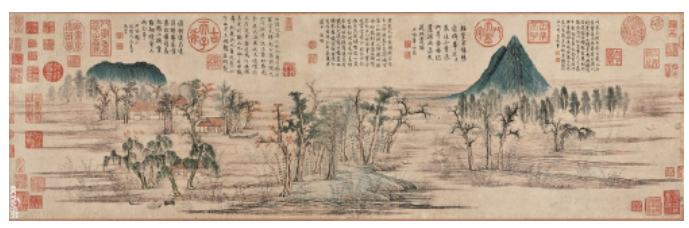

赵孟頫《鹊华秋色图》台北故宫博物院藏,展现了元代济南北郊唯美的水生态和自然环境

如果有一幅画可以代表济南的历史和文化,那必定是赵孟頫的《鹊华秋色图》,它历经岁月的沧桑,已成为济南最著名的文化符号之一。此画是元代赵孟頫于元贞元年(1295年)在故乡浙江为好友周密所作的纸本水墨设色山水画。

说起赵孟頫,其与济南的渊源美好而深远。至元二十九年至三十一年(1292—1294),赵孟頫曾出任同知济南路总管府事(主要负责管理济南地区的军事和民政事务)。在济南为官期间,赵孟頫官事清简,重视兴办学校,器重有识之士,颇有政声。又因喜爱济南山川风物之秀美,常写诗寄怀,泼墨渲染,以表达对济南的深厚感情。

《鹊华秋色图》采用平远构图,以多种色彩调和渲染,虚实相生,笔法潇洒,描绘的是济南北郊华不注山和鹊山一带的秋日景致。

画中鹊、华两山分左右布局,右边是华不注山,左边是鹊山,均安排在远景位置,两山刚柔对比,遥遥相对。画中的中景、近景则表现出一片辽阔苍茫的景象。平川洲渚,红树芦荻,茅屋草舍。树木红绿相间,高低错落,疏朗有致。水乡山色之中,三两个劳作的渔民,或撑篙,或扳网,形态自然,还有一人策杖漫步于田野之中。极目远眺,还可见悠闲的牛群。整个画境清旷恬淡,古朴悠远,表现出恬静而悠闲的牧歌般田园氛围。

在魏晋南北朝时期,济南已形成了山水园林之城的基本风貌和格局。至宋元时期,北郊山水对于济南城的生态和景观价值开始凸显,“鹊华烟云”或“鹊华烟雨”不仅是济南城的大型山水景观,也逐渐成为济南的一种文化意象。这一时期,北郊的园林建设也开始兴盛,在这里,赵孟頫建有以泉水为主题的别墅式园林砚溪村,张养浩建有大型田园别墅园林云庄。

为了漕运粮盐和排涝防洪,刘豫开凿小清河,对济南乃至山东影响深远,同时客观上对济南北郊生态造成了较大改变:鹊山湖水位下降,大片湖底裸露,变为沼泽和湿地。《鹊华秋色图》描绘的景象就反映了这一变化。此画中的景物,既是写意,也是写实,真实反映了元代济南北郊的水生态和自然环境。

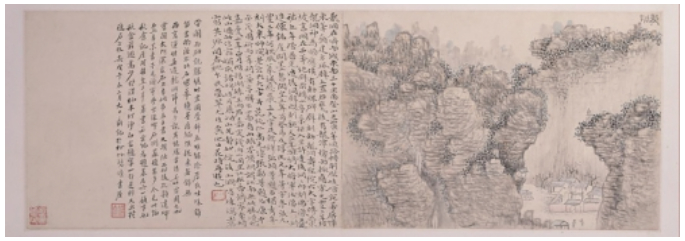

黄易《岱麓访碑图》北京故宫博物院藏,一次以碑刻为主题的访古“深度游”

清代著名学者钱大昕有言:“海内研精金石文字与予先后定交者盖二十余家,而嗜之笃而鉴之精,则首推钱塘黄君秋庵。”这里说的即清代杰出的金石学家黄易。

黄易(1744—1802),书画家、篆刻家,字大易,号小松,又号秋庵主,浙江钱塘(今杭州)人。监生,官山东兖州府、济宁运河同知。黄易以其卓越的篆刻和书画艺术成就享誉清代,他的绘画以山水和花卉为主要题材,笔墨流畅,潇洒隽永。黄易一生致力于金石碑版的研究,曾经四处寻访存世的残碣断碑,并加以全面系统整理与著录,对我国传统金石学有着重要贡献。著有《丁黄印谱》《小蓬莱阁金石文字》等。

每次外出访古时,黄易都亲自用画笔将寻访古碑的过程完整地记录下来,《岱麓访碑图》是其代表作之一。《岱麓访碑图》册,纸本,设色,每开纵17.4厘米,横50.8厘米。全册共24开,以左文右图的形式描绘了清嘉庆二年(1797年)黄易由济宁到泰山访碑的行程。

嘉庆二年正月至二月,黄易与女婿李此山、同乡江柜香及拓工顾玉等一行,自济宁出发,从邹城、曲阜、泰山至济南,沿途探访石刻碑碣。《岱麓访碑图》所记场景、石刻,依次有:孟子庙、孔林、孔子庙、铁山、岗山、尖山、大汶口、大明湖、龙洞、佛峪、千佛山、五峰山、灵岩寺、甘露泉、功德顶、铁袈裟、岱庙、王母池、石经谷(经石峪)、樱桃源、对松山、开元摩崖碑、后石屋(坞)。

访碑的同时,黄易还记有《岱岩访古日记》,详载每日访碑考察经过及新的发现,可与图册相互对照研究,复原当时的考察情况。据《日记》载:十三日黄易来到历城,应邀到泰安太守金素中济南寓馆。次日见暂代山东按察使,也是金石同道的孙星衍,遍观其所藏的“吉金”款器,并拓之。十六日,应代理历城令之邀,游小沧浪亭,并在四天内两游大明湖。二十一日,黄易同孙星衍等人,驰马三十里游龙洞。黄易在《岱麓访碑图·龙洞》题跋中说:“龙洞在济南城东南三十里,禹登山之麓,峰回路转,削壁崚嶒,宛若屏障。东峰巅建方塔,壁上置石瓮,后有龙潭,祷雨辄应……”黄易在此拓得后魏造像碑、宋碑等。二十三日则与郑柳田、吴南芗访友人朱敬敷,次日游千佛山,与郑柳田、吴南芗、陈明轩饮于潭西精舍。《岱麓访碑图·千佛山》题跋记:“济南城南五里曰千佛山,振衣高蹬,见环城烟树……入兴国寺,岩间凿佛甚古。”黄易在此拓得隋代、宋代、元代石刻数种。

自十三日到历城,二十五日离开,黄易共在历城游览、访碑十三天,妥妥地一次济南“深度游”,而且是一次金石专题游。在画风上,黄易注入了金石篆刻的笔法,意趣纯朴、真率、古拙、深沉。用图画记录下所见遗址古迹,再现真实景致及碑碣遗址,成为实景山水中的新样式。

其中的龙洞册页,山势格局清晰,几座山峰斗拱相峙,山坳内的寺庙房屋、报恩塔赫然在目,画中人物所在位置正是观赏龙洞锦屏的最佳方位。

大明湖册页,寥寥数笔,已觉烟波浩渺,湖上扁舟、水中芦苇、岸边垂柳,古亭、石碑、孔桥,大明湖的代表性景物皆跃然纸上。

《岱麓访碑图》册中,画面景致多为古迹实景,但描绘比较简明,突出古迹所在的位置和环境;活动其间的人物也多为寻访碑碣之人,更像是一幅自画像,这不由得让人联想到今人每到一地必打卡拍照的情形。画册每开的文字诠释,点明访古的时间、地点,寻到的碑碣和内容,而且还加以考证。这使得画册不仅具有艺术价值,而且具有重要的文史价值,为金石考据和历史文化研究提供了大量第一手基础性资料。

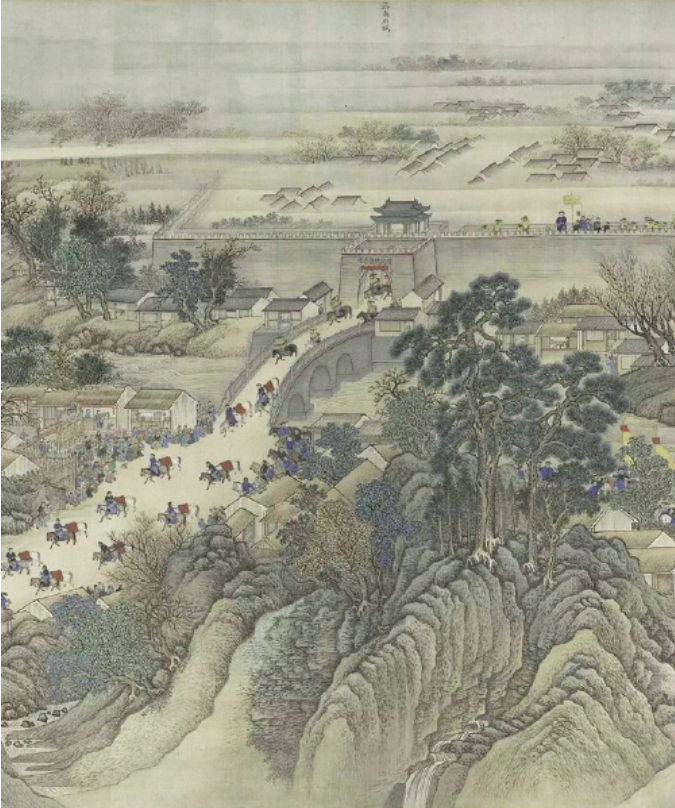

《康熙南巡图·第三卷》纽约大都会博物馆藏,在“青绿山水”间,一幅极具写实风格的风俗文化长卷徐徐展开

康熙皇帝从1684年到1707年,23年里曾经六次南巡。康熙晚年,特让王翚等人绘制《康熙南巡图》十二卷,记录这一盛事。

王翚(1632—1717),字石谷,号耕烟散人、剑门樵客、乌目山人、清晖老人等。江南省苏州府常熟(今江苏常熟)人。清代著名画家。其绘画以山水为主,融会南北诸家之长,创立所谓“南宗笔墨、北宗丘壑”的新风貌,被称为“清初画圣”。与王时敏、王鉴、王原祁合称山水画家“四王”,四人又与吴历、恽寿平并称“清六家”。

十二卷巨制的《康熙南巡图》,由王翚、杨晋等众多画家历时三年方告完成。各卷长短不等,宽60余厘米。画卷展现了康熙皇帝第二次南巡所经过的山川城池、名胜古迹、人文风情等。整幅画作采用始创于唐代的“青绿山水”技法,华美富丽,大气堂皇。

第三卷是一幅长达14米的巨画,描绘了康熙皇帝济南至泰山之行。开篇题有“第三卷敬图,皇上莅止济南,登城巡阅,万姓咸举手加额,喜觐天颜。于是法从迤逦,由山路达泰安州。皇上特率扈从诸臣致礼于泰山。维时岳灵效祥,峰峦耸立,云树腾秀。泰安父老歌舞充途。若夫岱宗之崇高,鲁地之曲折,虽粗具丹青,愧未能状其毫末也”。

观览长卷,画面开始为丘陵地带,一座城池出现在众山环抱之中,此即济南府。城墙之上黄色华盖掩映之中,康熙皇帝在城墙上检阅万民和百官。城墙下,挤满了前来观瞻皇颜的百姓。南巡的队伍宛若长龙,蜿蜒而行。此时城门大开,先行骑兵正从城里出发,行进于绵延的山丘之间,山势雄伟,草木苍郁。

康熙圣驾一行出济南府城,经过长清崮山的开山庙,在此小憩。画中庙宇不大,但精致有型,周围古树参天,小路上的车夫与拉货载人的牛车、双驴车细腻传神。当晚行至张夏店驻跸,即今长清区张夏街道。古镇规模可观,交通繁忙,庭院房屋错落有致,男女老少见官家队伍行进,皆来围观。许多房屋张灯结彩,还搭起戏台,迎送皇上,热闹非凡。队伍翻山过河,穿过村落,群山逐渐高耸险峻,画面出现了泰安州和泰山。从画卷里记录的主要地标来看,康熙走的应该就是现在104国道的方向。

《康熙南巡图》整个画作借鉴了宋代名画《清明上河图》的绘画技巧,运用纪实的手法,反映了沿途的风土人情、山川地貌及社会经济文化等,有着浓郁的写实风格;同时又精细形象,气势恢宏,是一部难得的历史文化长卷。

《潭西客夜图》济南市博物馆藏,古城名迹,名士临泉,风雅题咏,如此众多的文化元素的完美统一,决定了其超高的艺术价值和文化内涵

《潭西客夜图》书画卷,是本文所记书画六件中唯一仍珍藏于济南的名人书画作品。该书画卷由清代著名训诂学家、书法家桂馥命题和题跋,其弟子郭敏磐依题作画。师徒妙手,珠联璧合,众人和咏,共同造就一朵传世的艺苑奇葩。

桂馥是人所共知的大家,其弟子郭敏磐今虽鲜为人知,但亦称誉于当时。郭敏磐(生卒年不详)字小华,号云门外史。清代济南历城人。嘉庆九年(1804年)举人。工诗文,善书法绘画,长于隶。深得山东学政、著名学者阮元赏识,被其誉为“山左第一”。曾任山东益都县(今青州)教谕。

《潭西客夜图》全卷总长518厘米,共分十段。首卷为桂馥隶书“潭西客夜”四个大字。卷二为其弟子郭敏磐所绘“潭西客夜图”。画面由前至后、由近至远,泉水、小桥、人物、山石、草亭、环廊和屋舍等依次跃入眼帘。近景所绘甘泉,喷涌之势甚盛,水涌若轮。淙淙泉水沿山石驳岸的溪涧,过桥绕屋,又穿过藤萝木架,汇入五龙潭,这就是著名的“七十三泉”。桥畔三位高士分别是桂馥、陈明轩、僧人释研虑。根据画中所题文字可知,“凭几者,明轩也”,“斜立者,释研虑也”,另外一人则是桂馥。

卷三是桂馥以潭西精舍中的八景为题,自撰诗文《潭上杂咏八首》。卷四至卷十均为桂馥之友的填词和韵。该图卷由师长命题和题跋,弟子依题作图,诸多文人填词和韵,收录诗词文赋61首。

这幅传世佳品的由来,也颇有风雅之缘。乾隆五十六年(1791年),桂馥与陈明轩、沈二香、何梦华、陆古愚、吴秋鹤等几位志同道合的文友,集资在五龙潭西侧修建一处聚会场所,题名为“潭西精舍”。在建造过程中,挖出一眼清泉,泉水旺盛,清洌甘美。桂馥大喜,为此泉起名为“七十三泉”。

《潭西客夜图》真实再现了200多年前的人文景观和泉水景观,古城名迹,名士临泉,风雅题咏,如此众多的文化元素都完美地统一在这幅作品之中,使其不仅呈现很高的艺术价值,也具备重要的文献价值。

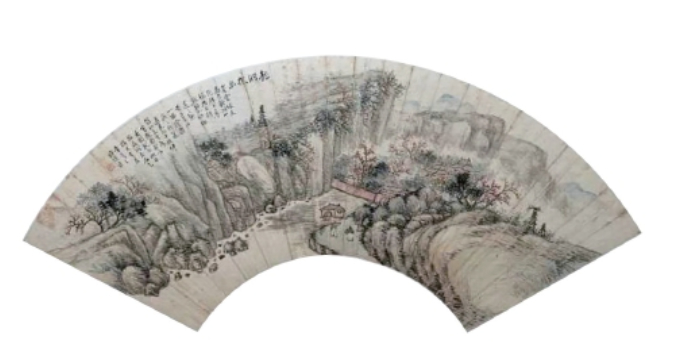

《龙洞探幽图》《龙洞佛峪纪游图》私藏,龙洞景区的古画“双拼”

龙洞,在济南近郊东南龙洞山上。至宋代,这里就成为旅游胜地,历代文人墨客诗咏众多,画作亦有传世佳品。

一为,清代书画家陶诗的《龙洞探幽图》。关于陶诗的历史文献记载极少,王功仁主编的《山东省科考名录汇编·清代(下册)》“补遗”部分有这样的简略记载:“陶诗,字晋公,清蓬莱人。工绘画,擅山水。”另外,由王振德主编,搜趣斋书店与海河书画社联合编纂的《中国近现代书画家辞典》记有“陶诗(清)字晋公,山东蓬莱人。善山水”。

《龙洞探幽图》为一扇页,以龙洞寺(寿圣院)和报恩塔为视角切入,龙洞景色尽收眼底。整幅画作写意幽远,也颇有写生之风。扇面上方题有“龙洞探幽”四字,后跟题“山左会城东南,有龙洞山,绝壁千寻,环抱古刹,极得山水深邃之趣。昔年曾得一游,绘图,藏之行箧。道光丙年秋仲。筠孙先生属写便面,即以是图就正。他日游屐所至,尚足指其是否,幸甚!幸甚!雅仆诗。”

所云“筠孙”者,即郭师泰也。郭师泰(1802—1863),天津人,字筠孙,室名涤襟楼,道光二十四年(1844年)进士,官安徽怀远县知县,著有《涤襟楼遣怀集》四卷,《津门古文所见录》《涤襟楼诗文集》《沽上十友诗编》。

二为,法坤厚的《龙洞佛峪纪游图》。法坤厚(1704-1765),字西峰、南野,号黄裳,别号白石山人。学者、书画家。胶州人,监生出身,因疾无缘科举。其曾祖父法若真,祖籍济南,清顺治间官至江南安徽布政使,诗书画誉满当朝;祖父法枟,官至大理寺评事,有《书山草堂诗稿》等传世;父亲法光祖,也继承家学能诗善画;兄法坤宏是名震一时的大儒。法坤厚的书画山水“得黄山不传之秘”(法若真号黄山,故坤厚有“小黄山”之称,用墨淡雅而有天趣)。

该画作高23厘米,长191厘米,水墨绢本。清乾隆二十六年(1761年)作。法坤厚的绘画技法独特,作品呈现出鲜明的个人特色,在明清画作中辨识度很高。《龙洞佛峪纪游图》线条简练苍劲,用墨淡雅而有兴致,古拙盈然。画中龙洞山峰峦叠嶂,巨石林立,如株株大树冲天而起,劲道的线条又如大地迸裂的纹路。画面右上的报恩塔如银针掩映于山色之中,更显山峰孤傲陡峭。

画作有法坤厚所题佛峪、龙洞寺、西龙潭、仙人桥、邀月台等景致的诗作数首,摘录其中两首以赏析:

把火烛洞门,冷气生肌粟。翠雨滴湿衣,青泥滑没足。阴深闻腥风,飞神落岩蝠。潜云忘人窥,龙睡慎勿触。(龙洞)

何年巨灵掌,擘此两绝涧?古色驳藓苔,画空摇云堑。扶筇一来游,青翠仰四面。疑有岩栖人,潜形不我见。(龙洞寺)

文末记:“余同石闾山人、林汲山人共游龙洞、佛峪,归而作图,以付石闾,并书所作,以祈和章,且俾藏之不识不忘之胜举也。白石山人。辛巳七月写寄游踪。”藏书家、济南著名学者林汲山人周永年,曾读书于佛峪林汲泉畔,自然对这一带非常熟悉,陪同游玩应为尽地主之谊。至于石闾山人为何人,不见文献记载。龙培(1772—1820),字茂昭,号香南,亦号石闾山人,望江县城人。嘉庆十二年(1807年)中举人,十四年中进士。但此画为清乾隆二十六年(1761年)作,显然时间不符。