高考前夕,山东青州市博物馆小小走了一波流量:由于馆内陈列着史上唯一留存的明代状元卷真迹,端午假期馆内每天数千个预约参观名额全部告满。高考学子们希望一借“喜气”与“才气”,社交媒体上,许多网友表达了对状元卷作者的钦佩,也有不少人借此向正值高考的亲友送出祝福。

中国自隋唐开始科举取士,到清德宗三十一年(1905)废除科举、开设新式学堂为止,1300多年中,历代封建王朝共举行科举考试800余次,共诞生今天有名可考的状元超过620名。

然而这些学霸的高光见证者——其“高考”试卷真迹,明代及之前留存至今的,却只有青州市博物馆状元卷这独一份。这张试卷也是在经历了传奇曲折的历程后,才能为今天的我们所见!

从普通士族到天子门生——一个25岁青年人的逆袭

万历二十六年春,北京紫禁城内,一个来自山东益都郑母村的年轻士子即将步入殿试考场,接受皇帝的亲策于廷。这时候的他或许还未感受到命运之神已经在暗中眷顾,只想着如何向君王呈上一份最好的答卷。

试卷上的题目,是万历皇帝亲拟的“问帝王之政与帝王之心”。

这对他来说并不难。多年来刻苦读书并勤于思考,对于治国安邦、整饬纲纪乃至固守边防,都早已有自己的见解。

他提笔蘸墨,用工整的馆阁体小楷,一气写下2460字的文章。创造性地提出“实政”与“实心”的治国理念,以及“天民”的思想:举实政,要“立纪纲,饬法度”;立实心,则要“振怠情,励精明”;而“天民”,是将帝王与平民百姓置于上天面前的平等地位,是民本思想的体现。

这份从内容到形式都堪称完美的策论答卷,令万历皇帝阅后龙颜大悦,朱笔钦点为“第一甲第一名”。

从此,中国千年科举道路上的状元阵营内,又多了一个名字——赵秉忠。赵秉忠成为明代山东第五位也是最后一位状元。这一年,他只有25岁。

赵秉忠少年聪慧,15岁时便补府学生员,21岁院试,24岁参加乡试中举人,并于第二年殿试登顶——正好是十年寒窗、终成正果。

应试之路可谓顺遂,但赵秉忠的仕途却并不平坦,曾两次被罢官。后期与魏忠贤党斗争无果,又看到朝政日非,于是多次上疏请求告退,并最终于52岁时以礼部尚书致仕归里。

回乡后又受到刘钟英案牵连,被削官夺俸,三年后的天启元年即去世。崇祯三年被追复原职,按大臣规格重新祭葬。

赵秉忠的状元卷分为两部分,其中第一部分为作者简历及其上三代情况:曾祖赵绅、祖父赵通皆故,不仕;父亲赵禧存,仕。

虽然父亲入仕,但也仅是县丞。这说明赵秉忠虽非真正的“寒门”,却也只是普通的读书人家;说明当时的科举制的确在很大程度上打破了阶层壁垒,普通的士族阶层也能有机会依靠学识改变命运。

从科举试卷到国家珍贵古籍——一份宫廷档案的曲折流离

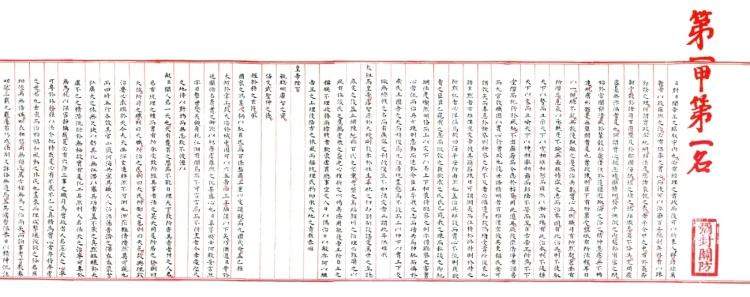

今天我们看到的状元卷,是一份全长330厘米、高47.6厘米的23折册页。作者简历部分为仿宋体书写,共四折,封条上盖有“弥封关防”的长印。

正文部分长268厘米,为19折册页,全文一气呵成、无一处错讹涂改,字体整饬严谨,堪比印刷体,让后世参观者无不惊叹。

万历亲笔御批“第一甲第一名”位于卷首顶天朱书。卷尾则印有大学士及礼部尚书、户部尚书等9位阅卷官和1位印卷官的官职和姓名。既为防止出现舞弊徇私,也是责任到人、分工明确的体现。

文中所有的“臣”字都用小一号字体,所有的皇帝称呼都是顶头书写,这是君臣之礼的规范要求。

卷面上还有一些红色的圆圈标注,看起来像是今天的句号,实际上是考官标注出的考生精彩论述语句——这也是“可圈可点”的本意。

作为选拔官员和人才的重要机制,科举制在国家制度中极为重要,其资料也是机密的国家档案。为什么赵秉忠的状元卷能够出现在民间,这是一个没有明确答案的谜题。

今天人们只能猜测,赵秉忠离京回乡时,私自带走了这份本应存于宫廷档案库的文件。当时档案库由礼部管理,而赵秉忠当时身为礼部尚书,有这个便利条件。

又或者,状元卷作为最高荣誉文件,偶尔会将原卷赐还本人。明代《礼部志稿》中有记载称状元卷可“领归私第”。万历皇帝有可能格外欣赏这位新科状元,将这份试卷赐给赵秉忠留作纪念。

无论怎样,历史机缘巧合留下了一份珍贵的文物。在李自成攻入北京、清军入关的战火中,明朝宫廷档案几乎全部被毁。而这份藏在山东青州郑母村的状元卷,奇迹般躲过了战乱。

改朝换代的战火是状元卷存世稀少的主要原因,纸质文档的脆弱性也是重要一方面,很多纸质的文物都难以完好地传世。赵秉忠状元卷能够得以留存,与赵家历代后人的珍惜守护密切相关。

四百多年间,赵氏家族视状元卷如生命,历经明末战乱、清廷更迭、民国动荡,始终将这份国宝保存完好。

第十三代孙赵焕彬闯关东时,将状元卷缝在衣服夹层里;“文革”期间,又将其藏入枕头,细心加以珍藏。

1983年,当时的青州市文管所所长魏振圣听说赵秉忠后人手里收藏有状元卷后,先后20余次到家中拜访、做工作,最终说服赵焕彬将这件文物捐献给青州市博物馆。

经北京故宫博物院专家鉴定,殿试卷的纸张、绫子、文字、图章等都是明代原物。1991年状元卷被定为国家一级文物。2008年入选首批国家珍贵古籍名录。

1991年,状元卷又经历了一次惊险历程:

当年8月10日,这件国宝和汉代“宜子孙”谷纹玉璧等数件珍贵文物,一起不翼而飞。案件震惊海内外,数个国家的媒体都跟进报道。

当晚,博物馆保卫科干事林春涛潜逃。警方立即布下天罗地网,分赴辽宁、黑龙江、河南、广东等地追捕。通过调查林春涛的社会关系,在胶州前店口乡圈子村,警方找到倒卖文物的徐清亮,查获“宜子孙”玉璧等7件被盗文物。

关键线索指向平度市。当林春涛骑着摩托车出现在平度布防的干警面前时,守候多时的民警一拥而上,林春涛束手就擒。

就这样,历时九天的惊心动魄,状元卷终于完璧归赵。

从应试八股到真情实感——唯有真诚才能写好文章

严格意义上,赵秉忠的状元卷并不是唯一留存于世的科举状元卷,台北故宫博物院还藏有数份清代状元卷,如光绪朝骆成骧卷、刘春霖卷等。但因其时间远远迟于赵秉忠卷,所以赵卷是无可争议的“海内孤品”。这件藏品也助力青州博物馆成为首批83家国家一级博物馆中唯一的县级博物馆。

那么这份状元卷是赵秉忠的真迹吗?

我们知道,自宋代起,为防止考官识别考生笔迹徇私,科举考试一直实行“誊录制”:考生原卷(墨卷)由专人誊抄为朱卷,考官仅批阅朱卷。理论上,所有存档的正式答卷均应为朱卷。

而这份状元卷则被认定为赵秉忠本人墨迹,非官方誊抄本。在明代中后期,殿试逐渐豁免誊录,尤其皇帝亲阅时,允许直接呈递墨卷。皇帝钦点状元时,常需亲览墨卷以观才情,如书法、文风等,顶级名次的墨卷有可能被保留。

这份状元卷的价值,并不完全在于它是明代及之前唯一可见的状元卷,也在于其文章本身是一篇完整而体现着作者思考的优秀策论。

虽然是一篇标准的八股文,但僵化的形式没有限制住作者的文采与真知灼见。赵秉忠在有限的时间内,较为全面地阐述了当时种种社会矛盾,准确地指出了社会弊端,并非常有胆识地提出了法治的观点与理念。今天当我们通读这篇策论时,仍旧能深刻体会到作者当时发自内心的声音。

显然赵秉忠不是为了作文而作文,而是在真诚地为万历皇帝献计献策,这大概也正是最终打动皇帝点下状元的最大原因。

如今每年高考的作文题都是社会关注的热点,很多教辅机构都将范文、套作作为高考作文的写作捷径,实际上无论什么时代的文章,真情实感与有见地、有突破的思考,才是其真正的价值与意义所在。