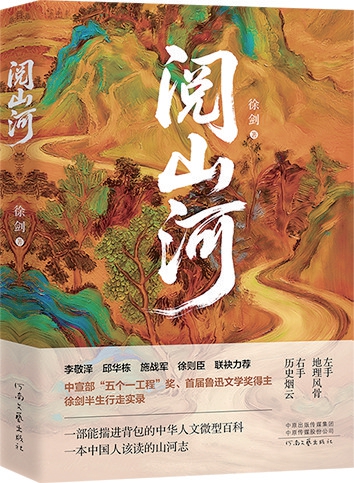

近日,由鲁迅文学奖得主徐剑创作的文化散文集《阅山河》出版发行。《阅山河》并非传统意义上的风景游记,而是一部写给“在路上的读者”的行走人文百科。作者以多年实地踏访为基础,从秦长城、西藏雪域、泉州古渡、鹅湖书院等具有标志意义的空间切入,把看似静止的山河,重新还原为流动的历史现场与思想现场。

徐剑是中国报告文学学会会长,既有军旅作家的沉雄笔力,也有写作者的细腻感知。《阅山河》把历史、文明与人生写进脚步之中,引领读者重新认识脚下的大地,也在行走与阅读之间提供了一种理解中国、安放自我的方式。

壮游祖国河山促成了这本《阅山河》

记者:从《阅山河》收录的散文中可以获知,您的足迹遍布了祖国的大好河山,这也是一场场的文化行走。这种行走,与以往为创作军事题材的调研有何不同?最触动您的一次实地经历是什么?

徐剑:在中国文人的成长过程中,除了读四书五经之外,很重要的经历就是成名之前的壮游,比如司马迁、杜甫等,皆有这种经历。在壮游祖国大好河山的过程中,增加自己的阅历,丰富自己的内心,扩大自己的情感世界,让大好河山归化自己的心意。这就促使我往大西北走,往西藏走,往新疆走,往甘肃走,乐此不疲。这些阅历,促成了《阅山河》这本书的呈现。

讲个大漠的故事吧。2025年,我再去塔克拉玛干大漠,到达里阳-布依村,这是沙漠中的最后一个村庄,两个司机带着一台车陪着我和学生走向大漠深处,300多公里没有信号,一旦车陷进去,没有后备车保障,很难再走出来。出发前一天晚上,我第一次有了一点紧张感,这是这么多年的行走仅有的一次。

我坐了几十年的车,行千万里路,都是安全行驶,车不碰漆,人不碰皮。第二天走出90公里后,再沿着克里阳河河谷走的时候,看到枯死的和存活千年还站着的胡杨林,我就一点都不紧张了。路再颠簸,我都心安理得地往里走了。我觉得没问题,有水就有生存的希望和机会,有水就可以克服一切。就这样,一直走到了达里阳-布依村里面去,采访了沙漠中的最后一个村庄。

记者:在这本书中的多篇散文中,您使用了“他”的第三人称叙事——可以读出这个“他”正是您自己。为何使用第三人称叙事而不是第一人称?

徐剑:关于“我视角”和“他视角”,有时候是“我世界”和“他世界”。我书写自己能看到的,也书写别人的故事。在我的创作里面,不单散文是“他视角”叙事,我的报告文学已经成为一种独特的“他视角”叙事现象。

我在很多的场所讲过,作家是什么?作家就是一个讲故事的人,作家就是在一场战争胜利或者失败之后,一群残兵败将或者一群胜利者,在那个长长的夜晚,在山野之间点燃一堆篝火,几个老兵或者几个将领坐下来,喝着茶,烤着火,吃着野味,看着满地苍痍,看着满地白骨,开始复盘。经历者就是一个老兵,开始讲自己和这场战争的故事。“他”,是我眼中的作家他;“他”,是我散文叙事的他。

我对“他视角”的叙事也是有限定的,绝非全知全能的上 帝之眼,而是也限定在目光所及之处。就是所能看到、走到、听到,或者思考、和古人感应、链接和呼应时的一种情绪,一种神思,一种精神的、情感的河流之闸的开启。他仅仅是一个讲故事的人,是一个开启思想闸口的守闸人,但他确实又让我把所有我面前的山水、人文景物连成了一体,可以天马行空。

让写作链接文化断层和精神漂泊

记者:在行走中,您如何平衡“历史考据者”“文学创作者”和“普通旅人”多重身份?如何将庞杂的史料、地理信息提炼成具有感染力的散文叙事?

徐剑:这个问题提得特别好,一个历史的考据者,一个文学的书写者,一个普通的旅游者,三者身份如何融为一体,写出山河文章,对每个作家都是挑战与考验。

现实生活中,不管你是富有的人,还是高贵的人,不管是精英阶层,还是弱势群体,走进大漠,统统归于人。就像当年法显到西天去求学,玄奘去西天取经一样,就是一个虔诚的学者、虔诚的行者,去遥远的地方把真经取回来,把自己丰富起来。如果说法显和玄奘是行者,再往上升的话,是忍者,或者说是启示者,由行者升华到了布道者。那么,我由一个行者提升上来之后还有另一层身份,就是文学的叙事者。作者当如此,最高境界是灵魂工程师。

过去我常说,作家要成为人类学家、社会学家、民俗学家或者民族学家。实际上,作家还有一个很重要的历史考据者的身份。这种历史的考据者,就是要扒开历史的封尘,把真相拿到现实面前。因此,作家始终是站在中间的,左边是行者,右边是历史学家,中间才是文学写作者。

记者:这本书是否隐含着对当下社会某种“文化断层”或“精神漂泊”的回应?文学如何帮助现代人重建与历史、自然的连接?

徐剑:不读纸质书的民族,是不浪漫的民族;不读纸质书的时代,是很悲哀的时代。文化的断层,就是阅读碎片化导致的结果。当我在稻城手抚6000多把旧石器时代的阿舍利手斧时,我在想,如何把文化断层和精神世界连接起来,所以,才有了《阅山河》这本书的书写和尝试。有了这种书的书写,精神就不会再漂泊,精神就有了一处故园。

其实,我们每个人都有自己生命的原乡和精神的原乡。生命的原乡,可能是我们的出生地。但是更重要的,我们还有一个精神的原乡。这会让我们在天空中、在大地上、在人生长河里盲目漂流的一个个精神的魂灵因为一本书、因为一次书写,找到自己最后的泊地。

中国古典文学是取之不竭的文学之源

记者:读者所熟悉的您此前的创作多是书写导弹、铁路等“大国重器”以及军旅题材。这本《阅山河》转向书写自然、山河,这种转变的原因是什么?

徐剑:我的童子功是散文,1975年在部队写了第一篇散文《红山茶》,1984年《云南贵妃墓》发表在《个旧文艺》。后来陆续在《散文》杂志上发表了不少作品。1987年,原二炮政治部宣传部和百花文艺出版社《散文》杂志,为我开了第一个作品研讨会。当时,我特别感动的是刘白羽先生拄着拐杖出席这次会议。他还为我的第一部散文集《岁月之河》作序,并在《人民日报》上发表《散文,一个清澈的小湖》。我觉得他给了我一个理念,一定要把散文写成一个清澈的小湖,就是它的鱼翔浅底,它的阳光照在水草里面,鹅卵石、小鱼、小虾都清清楚楚地游在那里。湖水要清澈到像柳宗元的《小石潭记》一样,永远是碧绿的,是澄清的,是透明的,不染任何杂质。

一直到1993年,写了十年散文后,戛然而止。再拾散文,就到了2004年,我在读鲁迅文学院高研班时做社会调查,我和邱华栋、雷平阳、刘亮程、祝勇等全班同学到了锡林郭勒草原上,在元上都遗址走了一圈,回来后,我写了一篇历史大散文《城郭之轻》。在一个中年作家遇到的危机和思考怎么“变法”的过程当中,我觉得散文会给我很大的颐养和帮助,这是又拾起散文来的一个重要缘由。

记者:我非常喜欢这些散文融合历史、文化以及个人思考的叙事风格,并且感觉您的语言具有浓郁的古代散文气息。哪些古代散文名家对您的创作有所影响?

徐剑:我在采访中多次谈到,我的写作实际上到“中年变法”的时候是一场回归。上了鲁迅文学院之后,我进行了一次“中年变法”,在叙事风格上有了很大改进。可能现在看,这种风格的形成是与生俱来的。之所以这样说,是因为我少年时代读了很多的明清言情小说和笔记小说,对中国古典文学和中国古汉语的高贵、凝练、简洁、音乐铿锵之美,有了一种启蒙。

“中年变法”让我认识到了中国古典文学,中国古汉语才是我们取之不竭、用之不尽的文源之井,文学之井、语言之井、我重读《史记》,再读诸子百家,通读之后,我有了属于自己的四个半“男神”,司马迁、杜甫、苏轼、张岱与半个纳兰性德。

散文是一种古老的文体。无论是左丘明的编年体,还是太史公的传记体;无论是陶渊明田园式的咏叹体,还是柳宗元《小石潭记》写景游记状物的山水;无论是苏轼忧国忧民的载道之作,还是晚明性灵小品文,可以说,中国的散文由写天下、写景物,发展到了写内心。

我要写一部长篇报告文学,就把散文当作小品来写。这种小品文的写作,是在锤炼我的文字和语言,锤炼我的思考,锤炼我在历史与现实之间来去自如的写作的把握。

记者:报告文学是与时代贴合最紧密的文体之一。好的报告文学作品一定是兼具文学审美、文学价值的,如何提高报告文学作品的文学性?

徐剑:好的报告文学就是六句话的标准。行走于野,就是要到田野里面去,到民间去,到人间去,到烟火的生活里面去。这是第一。

第二,落点于人,围绕着人来写,写出人的生活生命的苦难、挣扎、牺牲、奉献,甚至他卑微的尊严,更要写出爱恨生死。第三,只有感动于心,才是好的报告文学。第四,要记史于书。时隔百年、千年以后,要了解一个时代的变局,读报告文学,比读小说还要真实。第五,思想性很重要。最后一点,形式于表,语言美、文章美、结构美是必不可少的要素。

总之,写人的报告文学,辅之以很好的结构,又有经典的故事和细节,再用非常好的语言叙述出来,就是好的报告文学。如果再有独特的选题和思考,结构好,叙述语言好,我觉得就是可以进入经典的报告文学。这就最好的文学性。